مقدمة

تمثل حالة عدم الاستقرار التي تصيب المجتمعات التي تمر بظروف سياسية واجتماعية استثنائية، من أكثر التحديات التي تهدد أمنها الاجتماعي؛ فحالة عدم الاستقرار قد يكون مردها الانقسام السياسي أو الصراع العسكري، الذي يفرز في أغلب الأحوال فريقين يمثلان محور الصراع، يتمسك كل فريق بمشروعية وجوده وحقه في إدارة مؤسسات الدولة.

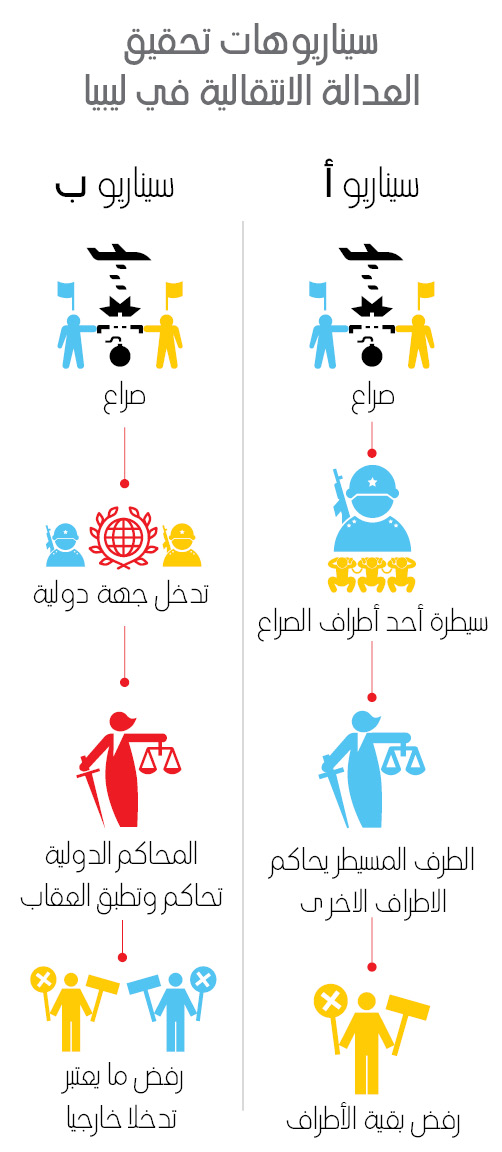

إن هذا الصراع قد ينتهي بانتصار فريق على آخر، بحيث يبسط هذا الفريق نفوذه ويمسك بحكم القوة بمقاليد الأمور، وقد يظل هذا الصراع قائما بسبب تكافوء القوة والفرص السياسية الوطنية والدولية. وفي كلا الحالتين تمثل العدالة الانتقالية إحدى أدورات الخروج من الوضع الاستثنائي الذي افرزه ذلك الصراع، وهنا يثور السؤال حول طبيعة نظام العدالة الانتقالية التي يمكن أن يحقق أهدافه بالنظر إلى طبيعة ودرجة المرحلة التي وصل إليها الصراع؛ ولهذا نتساءل أنظام العدالة الانتقالية واحد في حالة انتهاء الصراع وانتصار أحد الفريقين كما في حالة استمرار الصراع؟

لا تبدو الحالة الليبية بعيدة عن هذا التصور، سواء من حيث نوع الصراع ولا من حيث الحاجة لنظام عدالة انتقالية يعبر من خلاله الليبيون مرحلة عدم الاستقرار.

وبصدد وضع الحالة الليبية موضع الدراسة، نحتاج إلى طرح مجموعة من الأسئلة التي نعتقد أن الإجابة عنها مهمة في تحديد معالم نظام العدالة الانتقالية الملائم للوضع في ليبيا:

ما درجة الصراع والمرحلة التي وصل إليها في ليبيا ؟ وعن أي مرحلة نحتاج تطبيق العدالة الانتقالية؟ ما هي العناصر الأساسية لنظام العدالة الانتقالية التي يجب تبنيها في ليبيا وفقاً لأهداف العدالة التي تحتاجها الحالة الليبية؟ ما هي التعديلات التشريعية التي يحتاجها نظامنا القانوني لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية المقترح؟

نجيب عن هذه الأسئلة على النحو التالي:

1 - طبيعة ودرجة الصراع القائم في ليبيا عنصر مهم في تحديد معالم العدالة الانتقالية

منذ فبراير 2011 والصراع في ليبيا مستمر إلى يومنا هذا، قد تختلف درجته ونوعه و أطرافه، إلا أن حالة عدم الاستقرار مازالت قائمة، فالصراع على الأقل على المستوى السياسي لم يحسم بعد، فسقوط النظام السابق لم يكن يعني سوى انتهاء مرحلة ذلك النظام، ولكن لم يكن يعني إطلاقا انتهاء حالة العداء التي يضمرها أنصار ذلك النظام للعهد الجديد الذي أعقب انتهاء حرب فبراير، كما أن الصراع لم يقف عند هذا الحد، فاندلاع الخلاف بين أنصار ثورة فبراير يعد في ذاته أحد عناصر عدم الاستقرار في ليبيا، وربما هو الأخطر على الإطلاق، إذ هذا الصراع أدى إلى انقسام سياسي و نشوء أجسام تشريعية وتنفيذية تمارس مهامها و تتمسك بالشرعية وينسب كل طرف منها للآخر ارتكاب انتهاكات تستدعي المحاكمة.

إن هذا الوضع المضطرب للحالة الليبية والذي تعبر عنه حالة الصراع المستمر، لا يمكن أن تطبق بشأنه معايير العدالة التقليدية، التي تقوم في جملة مبادئه على فكرة المكاشفة و إظهار حقيقة الماضي وتطبيق العقاب، فمثل هذا النظام للعدالة لكي يحقق أهدافه يجب أن يُطبق في مجتمع انتصر فيه أحد أقطاب الصراع، بحيث يخضع الطرف الضعيف، الذي ينظر إليه عادة بأنه الطرف المسيء، لهذا النظام من العدالة.

ولهذا فإن تطبيق العدالة الانتقالية في ليبيا بمعاييرها الدولية لا يعني سوى فشل هذا النظام واستمرار حالة الانقسام، لأن مثل هذا النظام لا يمكن أن يمثل نظاماً مقبولاً لدى أطراف الصراع الليبي، وذلك لأن تطبيق نظام العدالة الانتقالية القائم على فكرة المكاشفة وإظهار حقيقة الماضي وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، يحتاج لوجود سلطة قائمة قادرة على تطبيقه، وهذا لا يتحقق في الظروف الحالية إلا بأحد أمرين:

أ. إما من خلال فرض سلطة من أحد أطراف الصراع لتحاكم الأطراف الأخرى، وهنا ستمثل هذه السلطة عنصراً مرفوضاً من تلك الأطراف، لكونها ستعد خصماً لا حكماً، ولهذا فإن فكرة فرض سلطة لتطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها التقليدي من داخل أطراف الصراع، لا يمكن أن تمثل حلاً من خلاله يمكن تطبيق نظام العدالة القائم على المحاسبة والمكاشفة ، أضف إلى ذلك فإن إظهار حقيقة الماضي لا يمكن أن يقبل أي طرف في ليبيا أن يشرف عليها الطرف الخصم؛ وكل ذلك في الحقيقة يبدو منطقياً وواقعياً و واجب الأخذ به بعين الاعتبار عند تبني أي نظام للعدالة الانتقالية في ليبيا، فالغاية من تطبيق نظام العدالة الانتقالية هي العبور من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الاستقرار المبني على أسس قوية، تكفل صمود هذا الاستقرار باقتناع كل الأطراف بالمقدمات التي أدت إليه، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بالقوة مادامت كل أطراف الصراع تتمتع بالقوة والدعم.

ب. إن الفرضية الثانية التي يمكن أن تُطرح لتطبيق نظام العدالة الانتقالية بمفهومه التلقليدي في ليبيا تتمثل في إشراف جهة أجنبية تضطلع بمهمة كشف حقيقة الماضي وتطبيق العقاب، وقد ظهر فعلاً اتجاه في ليبيا للمنداة بتطبيق عدالة انتقالية تشرف عليها جهة أجنبية سواء من خلال تطبيق نظام المحاكم المختلطة أو حتى المحاكم الدولية، إلا أن هذه فرضية لا نشك في رفضها من قبل الليبيين لخصوصية الوضع في ليبيا، حيث سيعد ذلك تدخلاً أجنبياً وعودة لعهد الوصاية والخضوع الذي يرفضه الليبيون ويتحفظون عليه بقدر عالِ من الحساسية.

في الواقع إن ما نطرحه بشأن خصوصية الصراع في ليبيا وأثره على تحديد معالم نظام العدالة الانتقالية في ليبيا، لا يمثل مجرد انطباعات شخصية، حيث التجربة القريبة لتطبيق العدالة الانتقالية في ليبيا تظهر حقيقة خصوصية الحالة الليبية، حيث مثلت تلك التجارب نماذج لعدالة تخدم مصالح طرف على حساب طرف آخر، فمظاهر العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد فبراير جسدت بشكل واضح حالة الإقصاء والاضطهاد غير المُدارى لأنصار النظام السابق، ففي منطق إقصائي، جاء قانون العزل السياسي معبراً عن حالة الموت الوظيفي لكل من عمل مع نظام العقيد معمر القذافي، كما مثل قانون العفو الصادر عن المؤتمر الوطني الانتقالي نموذجاً إقصائياً ليستثني من نظام العفو أسرة القذافي، فالقانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن العفو عن بعض الجرائم نص في مادته الأولى على استثناء بعض الأشخاص من تطبيق أحكام العفو عندما قررت هذه المادة في فقرتها 1 إنه :” لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية :1.الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبد السلام أبومنيار القذافي وابنائه و بناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه “. وفي المقابل نجد أن قانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي سنة 2015 تضمن استثناءات من تطبيق نظام العفو تستهدف اقصاء بعض الفئات المحسوبة على من يسمون بالثوار خلال ثورة فبراير من تطبيق نظام العفو، حيث نجد أن القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن العفو العام تبنى نفس المنطق الإقصائي عندما قرر في مادته 3 على استبعاد بعد الجرائم من نطاق العفو، فتصت الفقرة 4 من المادة المذكورة على عدم سريان قانون العفو بشأن “جرائم القتل على الهوية والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب”. وهذه جرائم تنسب في الغالب لشريحة من الثوار ارتُكِبت خلال فترة حرب فبراير، ما يعني أن الاستثناء في هذه المرحلة يستهدف أحد أطراف الصراع في ليبيا، وهو ما يقوض أهم الدعائم الرئيسة لنظام العدالة الذي يجب أن يتبنى المصالحة من أجل تحقيق الوئام المجتمعي.

يبدو واضحاً أن هذين القانونين صادرا أهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في فكرة رأب الصدع وتسوية الخلاف بين أطرافه ، فتلك الجرائم المستثناة هي صميم المسائل التي نحتاج بشأنها إلى مصالحة وعفو يضمن جبر الضرر ويكفل عدم الإفلات من المساءلة الجنائية، بأسلوب يلائم المرحلة التي تمر بها الدولة الليبية.

إن هذا الإقصاء الذي تضمنته هذه القوانين يأتي في سياق سياسة إقصائية جردت مفهوم العدالة الانتقالية من أهدافه السامية لتجعلها مجرد عدالة انتقامية أو انتقائية لا تستهدف تحقيق مشروع حقيقي للمصالحة بقدر ما أنها زادت حالة الانقسام السياسي وأضعفت فاعلية نظام العادلة المتبنى. وهذا يرجع في الحقيقة – حسب فهمنا – إلى أن هذه القوانين استُهدي في صياغتها بفلسفة محددة تقوم على فكرة عدم الإفلات من العقاب وعدم استفادة الخصم من مقومات مرحلة ما بعد الصراع، في مقابل ترسيخ ضمانات قانونية تكفل إفلات شريحة معينة من العقاب وهي تلك التي توائم قناعة الجهة مصدر القانون.

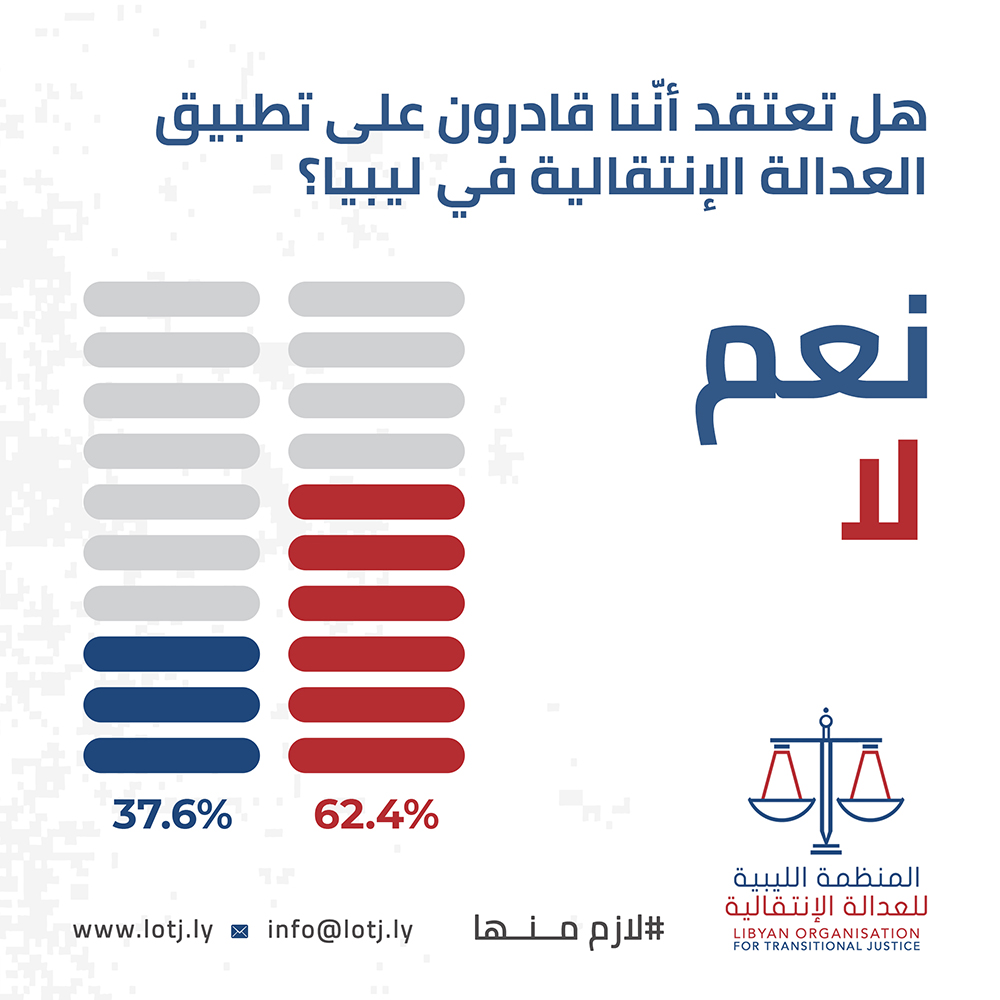

على الرغم من صدور قوانين في ليبيا تعبر عن توجه نحو تحقيق العدالة الانتقالية كالقانون رقم 29لسنة 2013 ، إلا أن هذه القوانين لم تحقق أهدافها نظرا لأنها لم تأخذ في الاعتبار طبيعة الصراع في ليبيا ومراكز مكوناته الحالية ، حيث لا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن كل طرف من أطراف الصراع في ليبيا يمثل قاعدة شعبية جديرة بأن تؤخذ مطالبهم و توجهاتهم بعين الاعتبار لتحقيق أي مشروع للعدالة الانتقالية. فالعدالة الانتقالية ليست مشروعا قانونياً صرفاً يستهدف العقاب وتحقيق العدالة بمفهومها المجرد، فهي نظام لتحقيق الوئام المجتمعي ، ولهذا فهي نظام شعبي بطبيعة أهدافها ووسائل تحقيقها.

السياسة الإقصائية التي عرفتها تجربة العدالة الانتقالية في ليبيا من خلال قوانين العفو، لم تقدم بديلاً واقعياً يمكن من خلاله تحقيق العدالة للحالات المستبعدة من نطاق إعمال قوانين العدالة الانتقالية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الحل وإطالة أمد المشكلة وفتح المجال أمام تطور للازمة ؛ فالعقاب عن حالات القتل والتهجير والحجز التعسفي المستثناة من العفو بموجب القانون رقم 6 لسنة 2015 يستلزم وجود دولة قوية تبسط سلطانها على كامل تراب البلاد، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تجاوز ظروف المرحلة، من خلال مشروع تصالحي يحقق العدالة ويُعيد الأمن والسلام.

ولهذا فعلى الرغم من أن الاستثناءات الواردة في القوانين المذكورة كانت تستهدف إخضاع الحالات المستثناة من العفو لنظام عقابي، إلا إنها أدت إلى نتائج عكسية تمثلت في عدم خضوع تلك الحالات للعقاب وهو ما عزز مركزها وزاد من عدائها لفريق النزاع الذي تنتمي له سلطة التشريع مصدرة القانون، فهذا الاستثناء عزز شعور الشريحة المستثناة بحالة العداء و الإقصاء تجاهها، وهو ما يتناقض مع المنطق الذي ينبغي أن يسود من اجل تحقيق السلم والأمن المجتمعي.

كل هذه النتائج السلبية التي أدى إليها نظام العدالة الانتقالية في ليبيا، مردها ديمومة الصراع في ليبيا وعدم احتيار نظام يلائم طبيعة هذا الصراع. إن العدالة الانتقالية التي يجب أن تعتمد في ليبيا ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أن العدالة المراد تحقيقها يجب أن تشمل كل المراحل ما بعد ثورة السابع عشر من فبراير باعتبارها الفترة التي شهدت انقساما سياسيا واجتماعيا داخل النسيج المجتمعي الليبي، لأن التمييز في معاملة تلك المراحل سيعزز حالة الانقسام والشعور بالغبن وعدم المساواة.

2 - أهم مقومات العدالة الانتقالية في ليبيا:

إن طبيعة الصراع السياسي والاجتماعي في ليبيا، تحتم تبني نظام خاص للعدالة الانتقالية يعتمد فكرة المصالحة وطي صفحة الماضي أساساً لنظام العدالة، وهو ما لا يتحقق إلا بتبني نظام متكامل سياسي واقتصادي وقانوني يعزز الوئام المجتمعي ويرسخ روح المواطنة، وذلك من خلال إنهاء بور التوتر أولاً باعتماد نظام عادل لتوزيع الثروات و المحاصصة السياسية الإيجابية بتبني نظام تكافوء الفرص في توزيع الوظائف السياسية الذي يجب أن تقوم على توزيع الفرص جغرافيا على أساي الكفاءة لا على مجرد الانتماء فقط، ، لأن ذلك سيحقق تجاوز أحد أهم عوامل الفرقة بين الليبيين، وإنهاء سبب رئيس لإطالة أمد الأزمة في ليبيا وهو الشعور بالغبن الاقتصادي والسياسي.

ومن الناحية القانونية، فإن تبني «نظام قانوني شعبي» يلعب فيه الأفراد دوراً رئيساً في فض النزاع وتسويته سوف يمثل أحد أهم الحلول لتحقيق مصالحة وطنية فعالة بين الليبيين، فالعدالة التصالحية التي تقوم على فكرة إفساح المجال للأفراد» الضحية والجاني» لتحيد نوع التسوية التي تكون مرضية للضحية ومقبولة للجاني، فذلك يعد أحد أهم الخطوات نحو تسوية عادلة، مقبولة من الجاني الذي يصعب في كثير من الأحوال إخضاعه لنظام قضائي تقليدي بسبب ما يتمتع به من نفوذ، وهو في نفس الوقت سيعد نظاماً فعالاً لكونه سيمثل حلاً مقبولا من الضحية التي يعبر موقفها عادة عن موقف قاعدة شعبية تنمي إليها.

ولهذا فالنظام العقابي التلقيدي سيظل نظاماً احتياطياً لا يصار إليه إلا عند فشل التسوية التصالحية، ولهذا سنكون أمام نظام تتحدد معالمه على النحو التالي:

أ. نظام تسوية تصالحية تكفل عدم الإفلات من الجزاء وليس العقاب، فالجزاء التصالحي ليس بالضرورة عقاب، فقد يكون تعويضاً يحل محل العقوبة ويعرف في فقه القانون الجنائي بالتعويض العقابي، وقد يكون الجزاء اعتذار للضحية بالشروط التي تضعها، كما أن التسوية قد تكون مجرد عفو مقابل اعتراف بالذنب، شريطة أن يتم ذلك بالتراضي بين الجاني والضحية. ولهذا فالتسوية التصالحية ستتضمن التعويض أو الاعتذار أو العفو بموافقة الضحية.

ولتطبيق نظام العادلة التصالحية يمكن الاستهداء بتجارب بعض الدول كفرنسا التي تتبنى نظم التصالح والوساطة والصلح، على أن يتم تطويع هذه النظم بما يلائم الحالة الليبية سواء من حيث طبيعة الجرائم أو التركيبة الاجتماعية.

ب. نظام عقاب تقليدي يطبق في نطاق ضيق على طائفة من الجرائم الخطرة والتي لم يتم تسويتها بالطرق التصالحية.

الخلاصة

إن تبني نظام العدالة التصالحية كمفهوم للعدالة الانتقالية يقتضي :

– تجاوز فكرة كشف الحقائق خارج نطاق المصالحة، فمن غير المجدي لمجتمع يسعى للسلام المجتمعي، كشف الجرائم والانتهاكات ونبش الماضي وإعادته إلى الحاضر، فذلك أشبه بمن يستورد مشاكل الماضي ليضيفها على أزمات الحاضر، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع أهداف العدالة الانتقالية حسب المفهوم الذي نعتمده، والذي يستهدف رأب الصدع وإعادة الوئام المجتمعي. فكشف الماضي ليس شرطاً للعدالة الانتقالية إلا في حدود ما يطلبه المُجنى عليهم في إطار منظومة التصالح.

– ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بتبني نظام يسمح بإنهاء الخصومة الجنائية بالطرق التصالحية، من خلال تبني استثناءات لمبدأ قضائية العقوبة، فضلاً عن النص صراحة على بدائل الدعوى الجنائية والتي منها الوساطة والصلح والتصالح.

– تجنب نظام العفو المطلق الذي تمارسه الدولة بعيداً عن مبدأ التصالح، ففيه استفزاز لمشاعر الضحية و تعزيز للشعور بعدم العدالة، فالعفو يجب ان يكون أثراً لصفح الضحية ورضاها.